Verbot von Öl- und Gasheizungen - Wie ist der aktuelle Stand?

Wie können Eigentümer reagieren?

Ulf Matzen

Das geplante Öl- und Gasheizungsverbot hat viele Schlagzeilen gemacht. Im September 2023 hat das sogenannte Heizungsgesetz - die Neufassung des Gebäudeenergiegesetzes - Bundestag und Bundesrat passiert. Was wurde endgültig beschlossen?

Der Bundestag hat am 8.9.2023 das sogenannte Heizungsgesetz beschlossen. Dieses hat Ende September 2023 auch den Bundesrat passiert. Die Neufassung des Gebäudeenergiegesetzes wird damit am 1.1.2024 in Kraft treten.

Wann kommt das Ende der Gas- und Ölheizungen?

Eine sofortige Austauschpflicht für Öl- oder Gasheizungen besteht nicht. Ab 1.1.2024 dürfen zunächst in Neubauten im Neubaugebiet nur noch Heizungen eingebaut werden, die zu mindestens 65 % erneuerbare Energieträger nutzen.Dann sind zuerst die Städte und Gemeinden am Zug. Großstädte haben bis 30.6.2026 und kleine Gemeinden bis 30.6.2028 Zeit, eine kommunale Wärmeplanung auszuarbeiten. Sie müssen also entscheiden, ob sie zum Beispiel ein Fernwärmenetz aufbauen oder ihr Gasversorgungsnetz so ändern, dass es wasserstofftauglich ist.

Nach Ablauf dieser Fristen ist dann auch der Bürger in der Pflicht. Einen Monat nach Fristablauf dürfen nur noch Heizungen mit 65 % erneuerbaren Energien neu eingebaut werden. Alternativ kann auch ein Anschluss an ein Wärmenetz erfolgen, welches dies ebenfalls sicherstellt. Bis dieses läuft, sind Übergangslösungen möglich (siehe unten).

Jetzt bestehende Heizungsanlagen mit fossilen Energieträgern müssen nur dann ausgetauscht werden, wenn sie irreparabel defekt sind (sogenannte Heizungshavarie). Wer jetzt also gerade eine neue Gasheizung eingebaut hat, muss diese auch nach dem 1. Januar 2024 NICHT austauschen.

Ernst wird es erst ab 31.12.2044. Dann ist das Heizen mit fossilen Brennstoffen nämlich generell nicht mehr erlaubt. Zwar darf man dann immer noch zum Beispiel eine Gas-Hybridheizung betreiben. Aber nur mit Biogas oder erneuerbar erzeugtem Wasserstoff. Wo entsprechende Mengen dieser Gase herkommen sollen, muss sich jedoch in den kommenden Jahren erst zeigen.

Welche Heizungen sind künftig zulässig?

Erlaubt sind nicht nur elektrische Wärmepumpen und der Anschluss an ein Fernwärmenetz. Weitere Möglichkeiten sind:- Stromdirektheizung,

- Hybridheizung (Kombination aus erneuerbaren Energien mit Gas- oder Ölkessel)

- Solarthermie,

- soweit rechtsverbindliche Leitungsplanung vor Ort besteht: Gasheizungen, die sich auf Wasserstoff umrüsten lassen.

Sowie im Gebäudebestand:

- Biomasseheizungen (Holz, Pellets) und Gasheizungen, die nachweislich erneuerbare Gase verwenden (mindestens 65 % Biomethan, biogenes Flüssiggas oder Wasserstoff). Das ursprünglich geplante Verbot von Holzheizungen wurde zurückgenommen.

Welche Austauschpflichten für vorhandene Heizungen sind geplant?

Eine generelle Austauschpflicht für vorhandene Öl- und Gasheizungen ist ab 2024 nicht vorgesehen. Diese war auch in den ursprünglichen Entwürfen nicht geplant.Allerdings gibt es nach wie vor eine Austauschpflicht für alte Heizkessel, nämlich für:

- Heizkessel, die mit einem flüssigen oder gasförmigen Brennstoff beschickt werden und die vor dem 1. Januar 1991 eingebaut worden sind,

- Heizkessel, die mit einem flüssigen oder gasförmigen Brennstoff beschickt werden und ab dem 1. Januar 1991 eingebaut worden sind, nach Ablauf von 30 Jahren.

Ausnahmen gelten für:

- Niedertemperatur-Heizkessel und Brennwertkessel sowie

- Heizanlagen, deren Nennleistung weniger als 4 KW oder mehr als 400 KW beträgt.

Diese Regelung bleibt unverändert. Neu ist eine Ergänzung in § 72 Abs. 4 GEG:

"Heizkessel dürfen längstens bis zum 31. Dezember 2044 mit fossilen Brennstoffen betrieben werden."

Ab 2045 ist also endgültig Schluss mit dem Verbrennen von Öl und Gas.

Was gilt bei defekter Heizung?

Reparaturen einer Öl- oder Gasheizung bleiben erlaubt. Aber: Wird eine Heizung nach den Fristabläufen 2026 und 2028 ausgetauscht, gilt § 71i GEG: Es darf einmalig und für höchstens fünf Jahre eine Heizung eingebaut werden, die nicht der 65-Prozent-Regel entspricht.Letzte Änderung W.V.R am 11.02.2025

Autor(en): Ulf Matzen

| Für Premium-Mitglieder frei | Login zum Weiterlesen | Mitglied werden |

Premium-Stellenanzeigen

Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB

Stuttgart

Medizinische Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz – medbo KU

Regensburg

Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme IWES

Bremerhaven

INDUS Holding AG

Bergisch Gladbach bei Köln

Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft mbH

Ulm

Eigenen Fachbeitrag veröffentlichen?

Sie sind Autor einer Fachpublikation oder Entwickler einer Excel-Vorlage? Gern können Sie sich an der Gestaltung der Inhalte unserer Fachportale beteiligen! Wir bieten die Möglichkeit Ihre Fachpublikation (Fachbeitrag, eBook, Diplomarbeit, Checkliste, Studie, Berichtsvorlage ...) bzw. Excel-Vorlage auf unseren Fachportalen zu veröffentlichen bzw. ggf. auch zu vermarkten. Mehr Infos >>Kommentar zum Fachbeitrag abgeben

Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!

Anzeige

Newsletter

Neben aktuellen News aus dem Bereich Hausverwaltung und Immobilienmanagement und neu eingegangene Fachartikel, informieren wir Sie über interessante Literaturtipps, Tagungen, aktuelle Stellenangebote und stellen Ihnen einzelne Software- Produkte im Detail vor.zur Newsletter-Anmeldung >>

Eine neue Stelle?

Mit dem Studium fertig, Umzug in eine andere Region, Aufstiegschancen nutzen oder einfach nur ein Tapetenwechsel? Dann finden Sie hier viele offene Stellen im Immobilien- und Haus-Verwaltungsbereich. Zu den Stellenanzeigen >>

Sie suchen einen Buchhalter oder Hausverwalter? Mit einer Stellenanzeige auf Vermieter1x1.de erreichen Sie viele Fachkräfte. weitere Informationen >>

Stellenmarkt

Fachbegriffe von A bis Z

Weitere Fachbeiträge zum Thema Hausverwaltung, Betriebskosten, Mietrecht, Rechnungswesen und Steuern im Bereich Immobilienmanagement finden Sie unter Fachbeiträge >>Sie haben eine Frage?

Nutzen Sie kostenfrei das Forum auf Vermieter1x1.de und und diskutieren ihre Fragen zur Immobilien-Verwaltung oder einer angestrebten Weiterbildung.

Community

Nutzen Sie kostenfrei das Forum für Vermieter und und diskutieren ihre Fragen im Bereich Vermietung bzw. Hausverwaltung.

Neueste Excel-Vorlagen

Sie möchten sich weiterbilden?

In unserer Seminar-Rubrik haben wir einige aktuelle Seminar- und Kurs-Angebote für Buchhalter und Immobilienkaufleute, u.a. auch Kurse zum Immobilien-Fachwirt (IHK) zusammengestellt.

News

Talentpool - Jobwechsel einfach!

Tragen Sie sich kostenfrei im Talentpool auf Vermieter1x1.de ein und erhalten Jobangebote und Unterstützung beim Jobwechsel durch qualifizierte Personalagenturen.

Renditeberechnung Ferienimmobile - Vermietung

Mit diesem hilfreichen Excel-Tool können Sie schnell und einfach die Rentabilität einer gewerblichen Vermietung Ihrer Ferienimmobilie berechnen und Investitionsentscheidungen treffen. Zusätzlich wird automatisch ein Restschuldplan erstellt.Preis: 24,37 EUR Mehr Informationen >>

Anzeige

Kostenverfolgung Bauprojekte

Mit diesem einfachen Excel-Tool lässt sich die Kostenverfolgung für Bauprojekte leicht gestalten. Sie pflegen separate Listen für das Budget, Hauptaufträge, Nachträge, erwartete Kosten und Rechnungen und bekommen diese Kosten in einer Übersicht auf einem separaten Blatt nach Vergabeeinheiten und Kostengruppen zusammengefasst.

Jetzt hier für 20,- EUR downloaden >>

Anzeige

Stellenmarkt

Sachbearbeitung externes Rechnungswesen (w/m/d) Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutsch... Mehr Infos >>

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutsch... Mehr Infos >>

Beteiligungscontroller:in

Börsennotierte Führungsgesellschaft einer mittelständisch geprägten Unternehmensgruppe mit aktuell 46 unmittelbaren Beteiligungen in den Segmenten Engineering, Infrastructure und Material Solutions, Nachhaltige Beteiligungsstrategie "Kaufen, Halten und Entwickeln", Sitz in Bergisch Glad... Mehr Infos >>

Börsennotierte Führungsgesellschaft einer mittelständisch geprägten Unternehmensgruppe mit aktuell 46 unmittelbaren Beteiligungen in den Segmenten Engineering, Infrastructure und Material Solutions, Nachhaltige Beteiligungsstrategie "Kaufen, Halten und Entwickeln", Sitz in Bergisch Glad... Mehr Infos >>

Controller – Forschungsinstitut (all genders)

Die Fraunhofer-Gesellschaft (www.fraunhofer.de) ist eine der weltweit führenden Organisationen für anwendungsorientierte Forschung. 75 Institute entwickeln wegweisende Technologien für unsere Wirtschaft und Gesellschaft – genauer: 32 000 Menschen aus Technik, Wissenschaft, Verwaltung und... Mehr Infos >>

Die Fraunhofer-Gesellschaft (www.fraunhofer.de) ist eine der weltweit führenden Organisationen für anwendungsorientierte Forschung. 75 Institute entwickeln wegweisende Technologien für unsere Wirtschaft und Gesellschaft – genauer: 32 000 Menschen aus Technik, Wissenschaft, Verwaltung und... Mehr Infos >>

Teamleitung Betriebskosten (m/w/d)

Seit 1930 steht die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft mbH für bezahlbares Wohnen in Ulm. In den mehr als 95 Jahren haben wir uns zum größten lokalen Mietwohnungsanbieter entwickelt – mit über 7.500 Wohnungen geben wir zahlreichen Ulmerinnen und Ulmern aus unterschiedlichen Gesellschaftss... Mehr Infos >>

Seit 1930 steht die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft mbH für bezahlbares Wohnen in Ulm. In den mehr als 95 Jahren haben wir uns zum größten lokalen Mietwohnungsanbieter entwickelt – mit über 7.500 Wohnungen geben wir zahlreichen Ulmerinnen und Ulmern aus unterschiedlichen Gesellschaftss... Mehr Infos >>

Leitung Controlling (m/w/d)

Die IRS Holding ist die führende Plattform für Karosserie- und Lackdienstleistungen in Europa. Mit rund 170 Autowerkstätten begleiten wir unsere Kunden von Unfallreparatur über Smart Repair bis hin zu umfassenden automobilen Serviceleistungen. Gemeinsam mit unseren Länderorganisationen treiben wi... Mehr Infos >>

Die IRS Holding ist die führende Plattform für Karosserie- und Lackdienstleistungen in Europa. Mit rund 170 Autowerkstätten begleiten wir unsere Kunden von Unfallreparatur über Smart Repair bis hin zu umfassenden automobilen Serviceleistungen. Gemeinsam mit unseren Länderorganisationen treiben wi... Mehr Infos >>

Leitung (w/m/d) Controlling

Wir sind die Medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz. Rund 4.000 Expert:innen aus 60 Nationen arbeiten in unseren Kliniken, Pflegeheimen, Pflegeschulen oder unserem Bildungsinstitut. Wir sind spezialisiert auf die Fachgebiete Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychi... Mehr Infos >>

Wir sind die Medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz. Rund 4.000 Expert:innen aus 60 Nationen arbeiten in unseren Kliniken, Pflegeheimen, Pflegeschulen oder unserem Bildungsinstitut. Wir sind spezialisiert auf die Fachgebiete Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychi... Mehr Infos >>

Mitarbeiter*in im Projektcontrolling

Die Fraunhofer-Gesellschaft (www.fraunhofer.de) ist eine der weltweit führenden Organisationen für anwendungsorientierte Forschung. 75 Institute entwickeln wegweisende Technologien für unsere Wirtschaft und Gesellschaft – genauer: 32 000 Menschen aus Technik, Wissenschaft, Verwaltung und... Mehr Infos >>

Die Fraunhofer-Gesellschaft (www.fraunhofer.de) ist eine der weltweit führenden Organisationen für anwendungsorientierte Forschung. 75 Institute entwickeln wegweisende Technologien für unsere Wirtschaft und Gesellschaft – genauer: 32 000 Menschen aus Technik, Wissenschaft, Verwaltung und... Mehr Infos >>

Controller mit Schwerpunkt Produkt-Kalkulation (m/w/d) in Vollzeit

Wir, die Gubor-Gruppe, gehören als erfolgreiches, familiengeführtes Unternehmen mit rund 1.500 Mitarbeitern europaweit zu den Marktführern von Süßwarenartikeln. Unsere Produkte fertigen wir an fünf Standorten in Deutschland sowie einem Standort in Polen. Dabei setzen wir sowohl in der Beschaffung... Mehr Infos >>

Wir, die Gubor-Gruppe, gehören als erfolgreiches, familiengeführtes Unternehmen mit rund 1.500 Mitarbeitern europaweit zu den Marktführern von Süßwarenartikeln. Unsere Produkte fertigen wir an fünf Standorten in Deutschland sowie einem Standort in Polen. Dabei setzen wir sowohl in der Beschaffung... Mehr Infos >>

Weitere Stellenanzeigen im Stellenmarkt >>

KIS Gebäudeflächen-Rechner (GFR 1.2)

Mit diesem Excel-Tool haben Sie ein Hilfsmittel für die Immobilienverwaltung. Es können die qm-Flächen von Gebäuden gem. der Wohnflächenverordnung ermittelt werden.

Preis: 9,- EUR Mehr Informationen >>

Kostenverfolgung Bauprojekte

Mit diesem einfachen Excel-Tool lässt sich die Kostenverfolgung für Bauprojekte leicht gestalten. Sie pflegen separate Listen für das Budget, Hauptaufträge, Nachträge, erwartete Kosten und Rechnungen und bekommen diese Kosten in einer Übersicht auf einem separaten Blatt nach Vergabeeinheiten und Kostengruppen zusammengefasst.

Jetzt hier für 20,- EUR downloaden >>

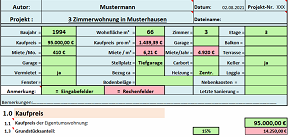

Berechnungsprogramm für Eigentumswohnung

Mit dem Berechnungsprogramm für Eigentumswohnung können Sie die Rendite berechnen. Es müssen lediglich die grünen Eingabefelder mit Werten ausgefüllt werden, dabei werden automatisch die Ergebniswerte berechnet. Mehr Informationen >>

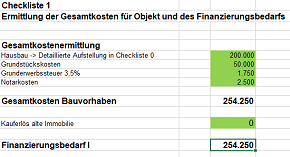

Persönliche Finanzen inkl. Kreditrechner

Sie möchten wissen welche finanziellen Möglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen, um sich ein Haus oder etwas anderes zu finanzieren? Die Excel Checkliste unterstützt Sie in insgesamt 8 detaillierten Checklisten bei Ihrem Vorhaben. Mehr Informationen >>

Paket für Hausverwalter

Unternehmens- Planung leicht gemacht!Dieses Excel-Tool ist empfehlenswert für jeden Immobilienbesitzer, aber auch insbesondere für jedes Immobilienunternehmen. Das Paket beinhaltet unter anderem Vorlagen zu Nebenkostenabrechnung, Rendite und weitere nützliche Berechnungen. Mehr Informationen >>

Weitere über 400 Excel-Vorlagen finden Sie hier >>

Buch-Tipp

Dashboards mit Excel im Controlling Tipps, Charts und Diagramme für Ihre tägliche Arbeit mit Microsoft Excel® im Controlling. Präsentiert von Controlling-Portal.de. Sogenannte Dashboards werden heute vom Management erwartet. Möglichst auf einem Blatt sollen alle wichtigen Kennzahlen auf einem Blick erfassbar sein.

Tipps, Charts und Diagramme für Ihre tägliche Arbeit mit Microsoft Excel® im Controlling. Präsentiert von Controlling-Portal.de. Sogenannte Dashboards werden heute vom Management erwartet. Möglichst auf einem Blatt sollen alle wichtigen Kennzahlen auf einem Blick erfassbar sein.Dafür muss der Controller sparsam mit Tabellen umgehen und Abweichungen sowie Zahlenreihen ansprechend visualisieren. Dabei kommen u. a. Tacho- und Ampeldiagramme sowie Sparklines zum Einsatz. E-Book (PDF) für 12,90 EUR. oder Taschenbuch in Farbe für 34,90 EUR, Mehr Infos >>

Excel TOP-SellerRS Liquiditätsplanung L

Die RS Liquiditätsplanung L ist ein in Excel erstelltes Werkzeug für die Liquiditätsplanung von Kleinunternehmen sowie Freiberuflern. Die Planung erfolgt auf Basis von veränderbaren Einnahmen- und Ausgabepositionen. Detailplanungen können auf extra Tabellenblättern für z.B. einzelne Projekte oder Produkte vorgenommen werden.

Mehr Informationen >>

Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis

Dieses Excel-Tool bietet Ihnen die Grundlage für ein Frühwarnsystem. Der erstellte Liquiditätsplan warnt Sie vor bevorstehenden Zahlungsengpässen, so dass Sie frühzeitig individuelle Maßnahmen zur Liquiditätssicherung einleiten können. Gerade in Krisensituationen ist eine kurzfristige Aktualisierung und damit schnelle Handlungsfähigkeit überlebenswichtig. Mehr Informationen >>Strategie-Toolbox mit verschiedenen Excel-Vorlagen

Die Strategie-Toolbox enthält 10 nützliche Excel Vorlagen, die sich erfolgreich in der Strategie bewährt haben. Alle Tools sind sofort einsatzbereit und sind ohne Blattschutz. Damit können die Vorlagen individuell angepasst werden. Ideal für Mitarbeiter aus dem strategischen Management. Mehr Informationen>>

Weitere über 400 Excel-Vorlagen finden Sie hier >>

Software-Tipp

Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>

Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>