Milieuschutzsatzung: Was für Folgen hat eine Milieuschutzsatzung für Vermieter?

Was ist eine Milieuschutzsatzung?

Eine Milieuschutzsatzung oder Erhaltungssatzung ist ein städtebauliches Instrument. Sie ist im Baugesetzbuch geregelt. Gemeinden können sie dazu nutzen, die vorhandene Bevölkerung in einem bestimmten Gebiet vor Verdrängung durch Modernisierungsmaßnahmen mit entsprechenden Mieterhöhungen zu schützen. Eine solche Satzung dient nach § 172 Abs. 1 S.1 1 Nr. 2 BauGB ausdrücklich dem Erhalt der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung.Eine Milieuschutzsatzung kann jedoch auch den Zweck verfolgen, den städtebaulichen Charakter eines Gebietes zu erhalten, etwa weil es dort ein besonders charakteristisches Stadtbild gibt, das nicht durch modern aussehende Gebäude gestört werden soll.

Was verbietet eine Milieuschutzsatzung?

Die Satzung macht den Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen genehmigungsbedürftig. Die Landesregierungen dürfen darüber hinaus festlegen, dass Wohngebäude im Bereich solcher Satzungen für fünf Jahre nicht ohne Genehmigung in Wohneigentum oder Teileigentum umgewandelt werden dürfen.Unterbunden werden sollen insbesondere

- besonders aufwändige, wohnwerterhöhende Modernisierungen ("Luxusmodernisierung"),

- die Zusammenlegung oder Teilung von Wohnräumen/Wohnungen,

- die Umnutzung von Wohnungen in Gewerbe oder Ferienwohnungen,

- der Abriss von Wohngebäuden.

Wann darf ein Milieuschutzgebiet eingerichtet werden?

Um eine soziale Erhaltungssatzung zu erlassen, muss in der Regel zunächst ein Gutachten angefertigt werden, das dem betreffenden Gebiet der Stadt bescheinigt, besonders stark durch Gentrifizierung bedroht zu sein. Erster Schritt ist meist ein sogenanntes Grobscreening, bei dem im Rahmen einer eher oberflächlichen Untersuchung festgestellt wird, ob es in dem Gebiet Anzeichen für Gentrifizierung gibt. Dann folgen genauere Untersuchungen.Bei einer städtebaulichen Erhaltungssatzung müssen ebenso Untersuchungen durchgeführt werden, die einen schützenswerten Charakter des betreffenden Gebietes untermauern. Insbesondere ist eine umfassende Bestandsaufnahme der baulichen Strukturen im jeweiligen Gebiet durchzuführen und zu begründen, warum diese erhaltungswürdig sind.

Kann man gegen ein Milieuschutzgebiet klagen?

Die Einrichtung eines Milieuschutzgebietes per Satzung kann durch eine sogenannte Normenkontrollklage vor dem Verwaltungsgericht angefochten werden. Das Gericht wird dann prüfen, ob tatsächlich ausreichend Anlass für die Einrichtung eines solchen Gebietes bestand.

Beispiel: Das Oberverwaltungsgericht Berlin wies 2021 eine Klage gegen das soziale Milieuschutzgebiet "Schöneberger Süden" ab. Die Satzung stelle keine überzogenen Anforderungen an die Vermutung einer Verdrängungsgefahr für Bewohnerinnen und Bewohner. Die vom Bezirksamt in Auftrag gegebene Untersuchung über die Verdrängungsrisiken biete keinen Anlass für Beanstandungen. Fragebögen und mündliche Befragungen hätten ergeben, dass 40 % der Haushalte in diesem Gebiet nur über unterdurchschnittliche Einkommen verfügten. Da in den meisten Gebäuden Modernisierungsbedarf bestünde, liege ein Verdrängungsrisiko durch Mieterhöhungen nach Modernisierungen vor (Urteil vom 26.3.2021, Az. OVG 2 A 13.19).

Ist im Milieuschutzgebiet eine Eigenbedarfskündigung möglich?

Grundsätzlich ja. Einschränkungen gibt es jedoch, wenn diese vorgenommen wird, um die Wohnung künftig beruflich oder gewerblich zu nutzen. Diese Nutzungsänderung wäre im Milieuschutzgebiet genehmigungspflichtig. Die Genehmigung müsste vor Ausspruch der Kündigung vorliegen. Dass sie erteilt wird, ist jedoch eher unwahrscheinlich.

Beispiel: In Berlin hatte ein Vermieter den Mietern einer Wohnung in einem Milieuschutzgebiet gekündigt. Er wollte in dem Haus kombinierte Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten für seine Ehefrau und sich selbst schaffen. Dort sollte eine Praxis für Psychotherapie entstehen. Allerdings beantragte er keine Genehmigung für eine Nutzungsänderung von Wohnräumen.

Seine Räumungsklage wurde zunächst vom Amtsgericht und dann auch vom Landgericht abgewiesen. Bei einer Eigenbedarfskündigung in einem Milieuschutzgebiet seien die Absichten des Vermieters auch daraufhin zu prüfen, ob sie mit den besonderen rechtlichen Gegebenheiten eines solchen Gebiets in Einklang stünden und ob die geplante Nutzung von der Behörde genehmigt werde. Dies sei hier nicht der Fall. Ohne zulässigen Eigenbedarfsgrund sei die Kündigung nicht wirksam (Urteil vom 12.8.2015, Az. 65 S 531/14).

Seine Räumungsklage wurde zunächst vom Amtsgericht und dann auch vom Landgericht abgewiesen. Bei einer Eigenbedarfskündigung in einem Milieuschutzgebiet seien die Absichten des Vermieters auch daraufhin zu prüfen, ob sie mit den besonderen rechtlichen Gegebenheiten eines solchen Gebiets in Einklang stünden und ob die geplante Nutzung von der Behörde genehmigt werde. Dies sei hier nicht der Fall. Ohne zulässigen Eigenbedarfsgrund sei die Kündigung nicht wirksam (Urteil vom 12.8.2015, Az. 65 S 531/14).

Blockieren Erhaltungssatzungen energetische Modernisierungen und Wärmepumpen?

Dies hängt von der genauen Formulierung der Satzung ab. Manche Erhaltungssatzungen enthalten sehr restriktive Vorgaben zu jeglichen Modernisierungsprojekten. So ist aus Berlin bekannt, dass dort selbst Modernisierungen zur Wärmedämmung oder Wassereinsparung nur sehr zögerlich oder gar nicht genehmigt werden. Nicht einmal ein ausdrücklicher Verzicht der Vermieter, aufgrund dieser Verbesserungen die Miete zu erhöhen, ändert daran etwas. In Berlin gibt es 81 Milieuschutzgebiete.Das Bezirksamt Hamburg-Altona hat jedoch kürzlich entschieden, dass es keine Einwände gegen Wärmepumpen auch im Gebiet einer städtebaulichen Erhaltungssatzung erheben wird. Diese würden zur modernen, klimagerechten Infrastruktur eines Hauses gehören und seien nicht Teil der städtebaulichen Gestaltung.

Hier kommt es also sehr auf die zuständigen Behörden vor Ort an. Vermieter sollten sich bei entsprechenden Planungen über die Vorgehensweise vor Ort informieren.

Berlin: Urteile zu Balkonen und beheizten Handtuchhaltern

Das Verwaltungsgericht Berlin hat sich mit zwei Fällen befasst, in denen Vermieterinnen Modernisierungen an ihren Wohnungen in einem Milieuschutzgebiet vornehmen wollten. Das Bezirksamt hatte diese jedoch nicht genehmigt. In einem Fall ging es um den Einbau eines wandhängenden WCs und eines beheizbaren Handtuchhalters in einer einzelnen Mietwohnung.Im anderen Fall wollte die Vermieterin bei insgesamt 13 Wohnungen eines Mehrfamilienhauses kleine Balkone von 4 qm Fläche nachrüsten. Das Bezirksamt stellte sich auf den Standpunkt, dass es sich bei diesen Veränderungen um unzulässige wohnwerterhöhende Änderungen handle. Sie gingen über den zeitgemäßen Ausstattungszustand der Wohnungen hinaus und seien daher im Milieuschutzgebiet nicht erlaubt.

Das Verwaltungsgericht war jedoch anderer Ansicht. Das Baugesetzbuch biete durchaus Spielraum für eine durchschnittliche, zeitgemäße Ausstattung von Wohnungen auch im Milieuschutzgebiet. Eine Genehmigung sei nicht nur dann zu erteilen, wenn es um die Erfüllung von bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen ginge. Das Gesetz erlaube durchaus auch eine Verbesserung des Ausstattungsstandards auf das Niveau mittlerer Wohnverhältnisse.

Was mittlere Wohnverhältnisse seien, müsse nach bundeseinheitlichen Standards beurteilt werden. Die hier beantragten Modernisierungen seien bundesweit verbreitet. Die Mietspiegel der meisten größeren Städte würden sie nicht als wohnwerterhöhende Maßnahmen ansehen. Daher sprach das Gericht den Vermieterinnen in beiden Fällen einen Anspruch auf Erteilung der Genehmigung zu (Urteil vom 2.4.2025, Az. VG 19 K 17/22 und VG 19 K 351/23).

Wichtig: Vermieter müssen auch für erlaubte Maßnahmen immer eine Genehmigung beantragen.

|

letzte Änderung U.M. am 26.07.2025 Autor(en): Herr Ulf Matzen |

|

Herr Ulf Matzen

Ulf Matzen ist Volljurist und schreibt freiberuflich Beiträge für Online-Portale und Unternehmen. Ein wichtiges Thema ist dabei das Immobilienrecht, aber auch das Verbraucherrecht ist häufig vertreten. Ulf Matzen ist Mitautor des Lexikons "Immobilien-Fachwissen von A-Z" (Grabener-Verlag) sowie von Kundenzeitungen und Ratgebern. |

| weitere Fachbeiträge des Autors | Forenbeiträge | |

Premium-Stellenanzeigen

Helmholtz-Zentrum München

Neuherberg bei München

EQOS Kommunikation GmbH

Thale

DZ PRIVATBANK S.A.

Frankfurt am Main

WIRTGEN GROUP - Construction Technologies Holding GmbH

Windhagen

Eigenen Fachbeitrag veröffentlichen?

Sie sind Autor einer Fachpublikation oder Entwickler einer Excel-Vorlage? Gern können Sie sich an der Gestaltung der Inhalte unserer Fachportale beteiligen! Wir bieten die Möglichkeit Ihre Fachpublikation (Fachbeitrag, eBook, Diplomarbeit, Checkliste, Studie, Berichtsvorlage ...) bzw. Excel-Vorlage auf unseren Fachportalen zu veröffentlichen bzw. ggf. auch zu vermarkten. Mehr Infos >>Kommentar zum Fachbeitrag abgeben

Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!

Anzeige

Buchtipp: Vermieter 1x1

Vermieter sein ist nicht leicht. Es gibt viel zu regeln und Einiges zu beachten. Vermieter 1x1 versteht sich als praktischer Leitfaden für Vermieter, der zwar juristische Hintergründe vermittelt, aber keinen unnötigen Ballast mitschleppt. Im Anhang finden Vermieter zahlreiche Muster-Vorlagen: Von der Mieter-Selbstauskunft, über Mietvertrag, Modernisierungsankündigung oder Mieterhöhung bis zur Mietkündigung. E-Book 18,90 EUR

hier bestellen >>

Vermieter sein ist nicht leicht. Es gibt viel zu regeln und Einiges zu beachten. Vermieter 1x1 versteht sich als praktischer Leitfaden für Vermieter, der zwar juristische Hintergründe vermittelt, aber keinen unnötigen Ballast mitschleppt. Im Anhang finden Vermieter zahlreiche Muster-Vorlagen: Von der Mieter-Selbstauskunft, über Mietvertrag, Modernisierungsankündigung oder Mieterhöhung bis zur Mietkündigung. E-Book 18,90 EUR

hier bestellen >>Eine neue Stelle?

Mit dem Studium fertig, Umzug in eine andere Region, Aufstiegschancen nutzen oder einfach nur ein Tapetenwechsel? Dann finden Sie hier viele offene Stellen im Immobilien- und Haus-Verwaltungsbereich. Zu den Stellenanzeigen >>

Sie suchen einen Buchhalter oder Hausverwalter? Mit einer Stellenanzeige auf Vermieter1x1.de erreichen Sie viele Fachkräfte. weitere Informationen >>

Fachbegriffe von A bis Z

Weitere Fachbeiträge zum Thema Hausverwaltung, Betriebskosten, Mietrecht, Rechnungswesen und Steuern im Bereich Immobilienmanagement finden Sie unter Fachbeiträge >>Sie haben eine Frage?

Nutzen Sie kostenfrei das Forum auf Vermieter1x1.de und und diskutieren ihre Fragen zur Immobilien-Verwaltung oder einer angestrebten Weiterbildung.

Community

Nutzen Sie kostenfrei das Forum für Vermieter und und diskutieren ihre Fragen im Bereich Vermietung bzw. Hausverwaltung.

Neueste Excel-Vorlagen

Sie möchten sich weiterbilden?

In unserer Seminar-Rubrik haben wir einige aktuelle Seminar- und Kurs-Angebote für Buchhalter und Immobilienkaufleute, u.a. auch Kurse zum Immobilien-Fachwirt (IHK) zusammengestellt.

News

Talentpool - Jobwechsel einfach!

Tragen Sie sich kostenfrei im Talentpool auf Vermieter1x1.de ein und erhalten Jobangebote und Unterstützung beim Jobwechsel durch qualifizierte Personalagenturen.

Renditeberechnung Ferienimmobile - Vermietung

Mit diesem hilfreichen Excel-Tool können Sie schnell und einfach die Rentabilität einer gewerblichen Vermietung Ihrer Ferienimmobilie berechnen und Investitionsentscheidungen treffen. Zusätzlich wird automatisch ein Restschuldplan erstellt.Preis: 24,37 EUR Mehr Informationen >>

Anzeige

Kostenverfolgung Bauprojekte

Mit diesem einfachen Excel-Tool lässt sich die Kostenverfolgung für Bauprojekte leicht gestalten. Sie pflegen separate Listen für das Budget, Hauptaufträge, Nachträge, erwartete Kosten und Rechnungen und bekommen diese Kosten in einer Übersicht auf einem separaten Blatt nach Vergabeeinheiten und Kostengruppen zusammengefasst.

Jetzt hier für 20,- EUR downloaden >>

Anzeige

Stellenmarkt

Lohn- und Gehaltsbuchhalter (m/w/d) Sie lieben, wenn am Monatsende alles stimmt? Paragraphen schrecken Sie nicht ab und ein Umfeld, in dem man sich gegenseitig unterstützt, ist kein Fremdwort? Dann sind Sie genau richtig bei uns – wo die Abrechnung nicht nur korrekt ist. Mehr Infos >>

Sie lieben, wenn am Monatsende alles stimmt? Paragraphen schrecken Sie nicht ab und ein Umfeld, in dem man sich gegenseitig unterstützt, ist kein Fremdwort? Dann sind Sie genau richtig bei uns – wo die Abrechnung nicht nur korrekt ist. Mehr Infos >>

Referent Anlagenbuchhaltung/Bilanzierung (m/w/d)

ONTRAS betreibt 7.700 Kilometer Fernleitungsnetz in Ostdeutschland. Wir transportieren Erdgas und grüne Gase zu unseren Kunden, den nachgelagerten Netzbetreibern wie Stadtwerken und Industriekunden. Über 500 Mitarbeiter*innen bringen ihr Know-how am Leipziger Hauptsitz und an 12 weiteren Standort... Mehr Infos >>

ONTRAS betreibt 7.700 Kilometer Fernleitungsnetz in Ostdeutschland. Wir transportieren Erdgas und grüne Gase zu unseren Kunden, den nachgelagerten Netzbetreibern wie Stadtwerken und Industriekunden. Über 500 Mitarbeiter*innen bringen ihr Know-how am Leipziger Hauptsitz und an 12 weiteren Standort... Mehr Infos >>

Sachbearbeiter (m/w/d) Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Essendi steht für mehr als den reinen Hotelbetrieb – wir schaffen die Dynamik, die Hotels erfolgreich macht. Als europäischer Marktführer im Economy- und Midscale-Segment investieren und agieren wir mit einem klaren Ziel: jede unserer Immobilien in einen nachhaltigen, lebendigen und bedeutungsvol... Mehr Infos >>

Essendi steht für mehr als den reinen Hotelbetrieb – wir schaffen die Dynamik, die Hotels erfolgreich macht. Als europäischer Marktführer im Economy- und Midscale-Segment investieren und agieren wir mit einem klaren Ziel: jede unserer Immobilien in einen nachhaltigen, lebendigen und bedeutungsvol... Mehr Infos >>

Spezialist Lohn- und Gehaltsbuchhaltung / Payroller (m/w/d) in Teilzeit

PlanET Biogastechnik GmbH plant, entwickelt und konstruiert Biogasanlagen für Landwirtschaft sowie Industrie im nationalen wie auch internationalen Markt. Auf unserem erfolgreichen Weg brauchen wir dich als Verstärkung. Bringe deine Ideen bei uns ein und verwirkliche dich bei uns. In unserem fami... Mehr Infos >>

PlanET Biogastechnik GmbH plant, entwickelt und konstruiert Biogasanlagen für Landwirtschaft sowie Industrie im nationalen wie auch internationalen Markt. Auf unserem erfolgreichen Weg brauchen wir dich als Verstärkung. Bringe deine Ideen bei uns ein und verwirkliche dich bei uns. In unserem fami... Mehr Infos >>

Kaufmännischer Sachbearbeiter (m/w/d) in der Buchhaltung

Das Q in EQOS steht für „Quality“ und hat viele Gesichter. Eines davon ist „Motivation“: Unsere Mitarbeitenden spornen sich immer wieder selbst an und finden für unterschiedlichste Aufgaben vielfältige Lösungen. Mit ihren kreativen Ideen bringen sie uns voran und machen EQOS zu einem spannenden u... Mehr Infos >>

Das Q in EQOS steht für „Quality“ und hat viele Gesichter. Eines davon ist „Motivation“: Unsere Mitarbeitenden spornen sich immer wieder selbst an und finden für unterschiedlichste Aufgaben vielfältige Lösungen. Mit ihren kreativen Ideen bringen sie uns voran und machen EQOS zu einem spannenden u... Mehr Infos >>

Leitung / Leiter Finanzbuchhaltung & Accounting (m/w/d)

Sie denken strategisch, arbeiten präzise und behalten auch bei komplexen Themen den Überblick? Dann sind Sie genau richtig bei uns – bauen Sie mit uns das Rückgrat unseres Maklerhauses aus und übernehmen Sie die Verantwortung für unsere Buchhaltung. Mehr Infos >>

Sie denken strategisch, arbeiten präzise und behalten auch bei komplexen Themen den Überblick? Dann sind Sie genau richtig bei uns – bauen Sie mit uns das Rückgrat unseres Maklerhauses aus und übernehmen Sie die Verantwortung für unsere Buchhaltung. Mehr Infos >>

Junior Sales Controller (m/w/d) Vollzeit oder Teilzeit

Bist Du mit an Bord, wenn es um Nachhaltigkeit und das Erreichen der Klimaziele geht? Dann leiste jetzt bei Techem Deinen aktiven Beitrag dazu, wertvolle Ressourcen zu schonen. Wir sorgen gemeinsam für die digitale Energiewende in Gebäuden. Als ein führender Servicepartner für smarte und nachhalt... Mehr Infos >>

Bist Du mit an Bord, wenn es um Nachhaltigkeit und das Erreichen der Klimaziele geht? Dann leiste jetzt bei Techem Deinen aktiven Beitrag dazu, wertvolle Ressourcen zu schonen. Wir sorgen gemeinsam für die digitale Energiewende in Gebäuden. Als ein führender Servicepartner für smarte und nachhalt... Mehr Infos >>

Beteiligungscontroller:in

Börsennotierte Führungsgesellschaft einer mittelständisch geprägten Unternehmensgruppe mit aktuell 46 unmittelbaren Beteiligungen in den Segmenten Engineering, Infrastructure und Material Solutions, Nachhaltige Beteiligungsstrategie "Kaufen, Halten und Entwickeln", Sitz in Bergisch Glad... Mehr Infos >>

Börsennotierte Führungsgesellschaft einer mittelständisch geprägten Unternehmensgruppe mit aktuell 46 unmittelbaren Beteiligungen in den Segmenten Engineering, Infrastructure und Material Solutions, Nachhaltige Beteiligungsstrategie "Kaufen, Halten und Entwickeln", Sitz in Bergisch Glad... Mehr Infos >>

Weitere Stellenanzeigen im Stellenmarkt >>

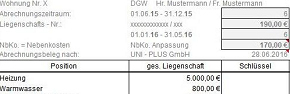

Nebenkostenabrechnung einer Eigentumswohnung

Mit diesem Excel-Tool können könne Sie in der vorgefertigten Tabelle alle Eigenschaften des vermieteten Objekts eintragen. Die Tabelle beinhaltet Rahmenfelder der Umlegbaren Betriebskosten, Nebenkostenanpassung, Steuerelemente und eine Briefvorlage für den Mieter.

Preis: 19,- EUR mehr Informationen>>

Kostenverfolgung Bauprojekte

Mit diesem einfachen Excel-Tool lässt sich die Kostenverfolgung für Bauprojekte leicht gestalten. Sie pflegen separate Listen für das Budget, Hauptaufträge, Nachträge, erwartete Kosten und Rechnungen und bekommen diese Kosten in einer Übersicht auf einem separaten Blatt nach Vergabeeinheiten und Kostengruppen zusammengefasst.

Jetzt hier für 20,- EUR downloaden >>

RS Baukostenrechner

Der Excel-Baukostenrechner unterstützt Sie in der Kalkulation der Kosten Ihres Hausbaus mit einer detaillierte Kosten- und Erlösplanung. Zusätzlich bietet Ihnen dieses Tool verschiedene Auswertungen.Mehr Informationen >>

Rendite - Berechnungsprogramm für Eigentumswohnung

Hierbei handelt es sich um eine Excel-Vorlage zum berechnen der Rendite für Eigentumswohnung. Durch die verknüpften Formeln erhalten Sie sofort ein Endergebnis. Das Excel-Tool ist für Immobilienmakler/-in aber auch für Wohnungssuchende Personen eine ideale und schnelle Anwenderlösung.Mehr Informationen >>

Excel-Tool: RS Nebenkostenabrechnung

Dieses Excel-Tool unterstützt Sie bei der Betriebskostenabrechnung ihrer Mietobjekte. Diese Nebenkostenabrechnung eignet sich hervorragend für Privatpersonen und kleine Immobilienverwaltungsgesellschaften, welche ihre Nebenkostenabrechnungen schnell und einfach erstellen möchten.Mehr Informationen >>

Weitere über 400 Excel-Vorlagen finden Sie hier >>

Buch-Tipp

Dashboards mit Excel im Controlling Tipps, Charts und Diagramme für Ihre tägliche Arbeit mit Microsoft Excel® im Controlling. Präsentiert von Controlling-Portal.de. Sogenannte Dashboards werden heute vom Management erwartet. Möglichst auf einem Blatt sollen alle wichtigen Kennzahlen auf einem Blick erfassbar sein.

Tipps, Charts und Diagramme für Ihre tägliche Arbeit mit Microsoft Excel® im Controlling. Präsentiert von Controlling-Portal.de. Sogenannte Dashboards werden heute vom Management erwartet. Möglichst auf einem Blatt sollen alle wichtigen Kennzahlen auf einem Blick erfassbar sein.Dafür muss der Controller sparsam mit Tabellen umgehen und Abweichungen sowie Zahlenreihen ansprechend visualisieren. Dabei kommen u. a. Tacho- und Ampeldiagramme sowie Sparklines zum Einsatz. E-Book (PDF) für 12,90 EUR. oder Taschenbuch in Farbe für 34,90 EUR, Mehr Infos >>

PLC Immobilien-Bewertung

Sie wollen in Immobilien investieren? Dann ist das PLC- Immobilienbewertungs-Tool genau richtig für Sie!

Mit diesem Tool kalkulieren Sie ganz einfach alle Kosten des Immobilienkaufs mit ein und sehen Ob Sie einen positiven Cash Flow generieren können. Weiterhin bietet unser Tool eine Prognose zur Wertsteigerung und der Aufstellung Ihres Vermögens für die kommenden Jahre. Zum Shop >>

Software-Tipp

Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>

Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>